7月

七夕の短冊にそれぞれの思いを込めました。給食でお星さまの形の人参を見つけると子どもたちは大喜び。みんな完食です。

1.2歳児

0歳児

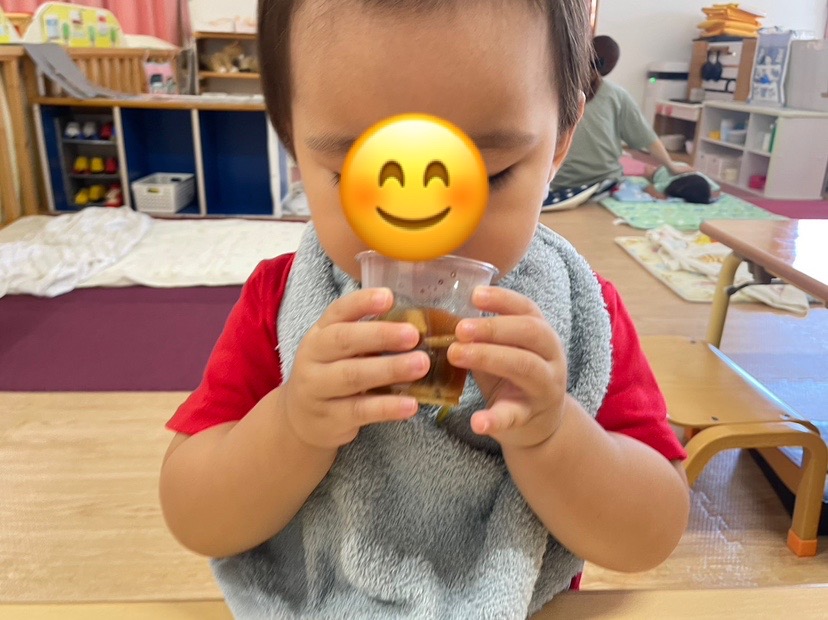

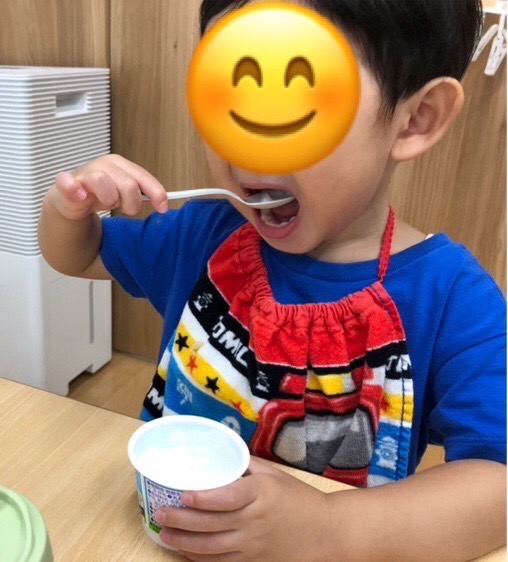

おやつ

めろん組の子どもたちが育てている野菜が次々と実をつけています。野菜嫌いだった子も自分が育てた野菜は格別に美味しいようで、進んで食べてくれるようになりました。

プール開きをしました。連日の猛暑も何のその。子どもたちは元気いっぱい水遊びを楽しんでいます。タライの中の水をひしゃくやカップを使って、バケツに入れたり自分の足にかけたりして水の感触を味わっています。フェンスに付けたペットボトルの玩具は大人気!水車が回るのを見たり、ホースから出る水をカップで受け止め、また上から流したりして遊んでいます。

いちご組さんはシャワー室で沐浴をしています。はじめはタライの水を手でピチャピチャ触って遊んでいましたが、慣れてくるとタライの中に入って水の中で手や足を動かして水の感触を楽しんでいます。

6月

花壇の紫陽花が白く色づき始めました。毎日帰りに、お花を観察していくお友だちがいます。仕事帰りのお母さんと過ごす、ゆったりとした時間、素敵ですね。

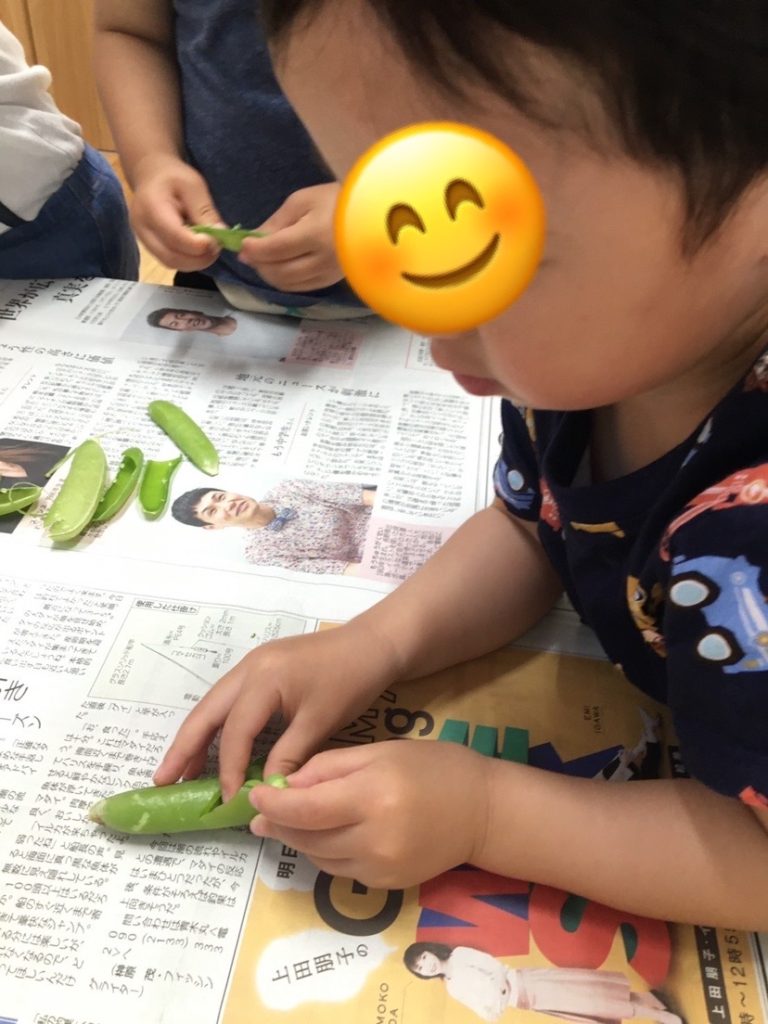

めろんぐみさんがエンドウ豆の皮むきをしました。張り切って皮を剥こうとしたものの、硬くてなかなか剥くことが出来ず、ポキッと真ん中を割り始めました。「あった~!」と中のお豆を取り出します。お豆を出すコツをつかむと、「もう1個やりたい!」と夢中になって お豆を取り出していました。取り出したお豆は給食室に持っていき、豆ご飯にしてもらいました。自分たちが取り出したお豆は格別に美味しかったようです。

おやつにカミカミメニューの「おしゃぶり昆布」「さつまいもチップス」が出ました。いつもと違う歯ごたえに初めはびっくりしていましたが、お口をしっかりと動かし、味わっています。噛み応えのあるメニューを取り入れ、噛む回数を増やし、歯を顎の発達を促していきたいです。

みかんぐみさんもよく噛んでいます。

いちごぐみさんも上手にかみかみして給食を食べています。

5月

めろん組

野菜の苗を植えました。オクラ、きゅうり、ピーマン、さつまいもを植えました。苗を植えた後、散歩に出かけると「帰ったら、食べられるかな?」「大きくなっているかな?」と子どもたち。野菜の生長を心待ちにしているようです。これから毎日お世話をしていきます。

てんとう虫を見つけたよ

みかん組

避難車に乗り近隣の公園へお出掛けしています。順番に保育士と手を繋ぎ歩き,お散歩を楽しんでいます。公園ではお友だちと一緒にあちこちと走りまわり、探索遊びを楽しんでいます。

いちご組

お外に出掛けるのが大好きないちごぐみさん。いろんな植物に興味をもち、見たり触ったりと楽しんでいます。 給食も大好き。モグモグと小さなお口を動かしてニッコリ。「おいしいね」の笑顔がたくさん見られています。

スヤスヤお昼寝中・・・

こいのぼりライスです!

総合訓練

地震を想定し、避難地である服織中学校まで避難をしました。サイレンの音に驚きながらも保育士の指示をしっかりと聞き、安全に避難をすることができました。大きな地震が発生した後の避難は困難が予想されます。園に待機することも考え、改めて防災対策を職員間で話し合っていきたいと思います。

新年度

ご入園・ご進級おめでとうございます。4月1日に入園式がありました。9名の新入園児を迎え、いちご組3名・みかん組6名・めろん組6名 計15名でのスタートです。新入園児の子どもたちは、少しずつ、遊びに興味を持ち、笑顔がたくさん見られるようになってきています。今年度も日々を丁寧に過ごし、安心安全な保育環境を作っていきたいと思います。よろしくお願い致します。

いちご組

見るもの・触るもの・聞くもの、全てがはじめての経験!「あっ、あっ」と手を伸ばして触ったり、指を指したり、お座りをして周りを見回したりと、思い思いに遊んでいます。

みかん組

ポットン落としやマジックテープはがし、チェーンリングなどお部屋の中に何があるかを探索しています。「どうやって遊ぶのかな」といろんな遊びを試し、楽しむ姿がたくさん見られています。

めろん組

進級してお兄さんお姉さんになり、「めろん組だよ」と張り切っています。みかん組さんが柵から覗いていると、「おなまえは?」と聞いたり「いないいないばー」とあやしてくれたり、泣いている子を心配する姿が見られました。

ご挨拶

23日に卒園式を行いました。あいにくのお天気でしたが、子どもたちが育てたチューリップが大きなピンク色の花を咲かせ子どもたちを出迎えてくれました。担任の呼名に大きな声で返事をし、ペンダントを受け取ると最高の笑顔を見せてくれました。めろんぐみ8名の子どもたちの立派な姿に職員一同嬉しさでいっぱいになりました。保護者の皆様や地域の皆様にはこの一年間あたたかく園生活を支えていただきました。心より感謝申し上げます。今後も安心安全な保育ができるよう職員一同努めて参ります。

めろんぐみ

みかんぐみのお友だちもこの1年で大きく成長しました。

みかんぐみ

節分

今年(2024年・令和6年)は、4年に1度の「うるう年」にあたります。暦と実際の太陽の動きの差を調整するために、2月29日が追加される特別な年です。歴の上では春の2月、日中の暖かさからか、散歩道では梅の花や菜の花が見られています。

2月3日は節分の日。「おにのパンツ」や「おなかの中にはおにがいる」の歌や絵本から「鬼」の存在を知った子どもたち。「♪はこう はこう おにのパンツ あなたもあなたもわたしも~♪」の部分に名前を入れて歌うのがお気に入りのみかんぐみさん。お散歩の道中も大合唱です。めろんぐみさんは鬼のぬりえをして、それを壁に貼り付け、カラーボールを使い鬼退治の練習をしました。「おなかの鬼を追い出そう!」と、「おにはーそと、怒りんぼ鬼は外!泣き虫おには外!」と元気いっぱいボールを投げていました。

ある日のこと「ドンドンドン」と窓を叩く大きな音が・・・「あれは・・・何?」「えっ?!」「鬼だ~」と大騒ぎの子どもたち。はじめは大泣きの子どもたちも「おにわ~そと」とカラーボールを懸命に投げ鬼を退治していました。子どもたちのおかげで鬼は山へ逃げて帰り、福の神から福(お菓子)が届きました。

1月

新年明けましておめでとうございます。元旦から日本各地で災害が発生し大変な幕開けとなりました。当たり前の日常に感謝し、子どもたちとの日々を大切に過ごしていきたいと思います。2024年も安心安全に過ごせる環境作りに従事してまいります。本年も宜しくお願い致します。

めろん組のお友だちが年末に粘土で鏡餅を作りました。11日に鏡開きをする予定です。

12月

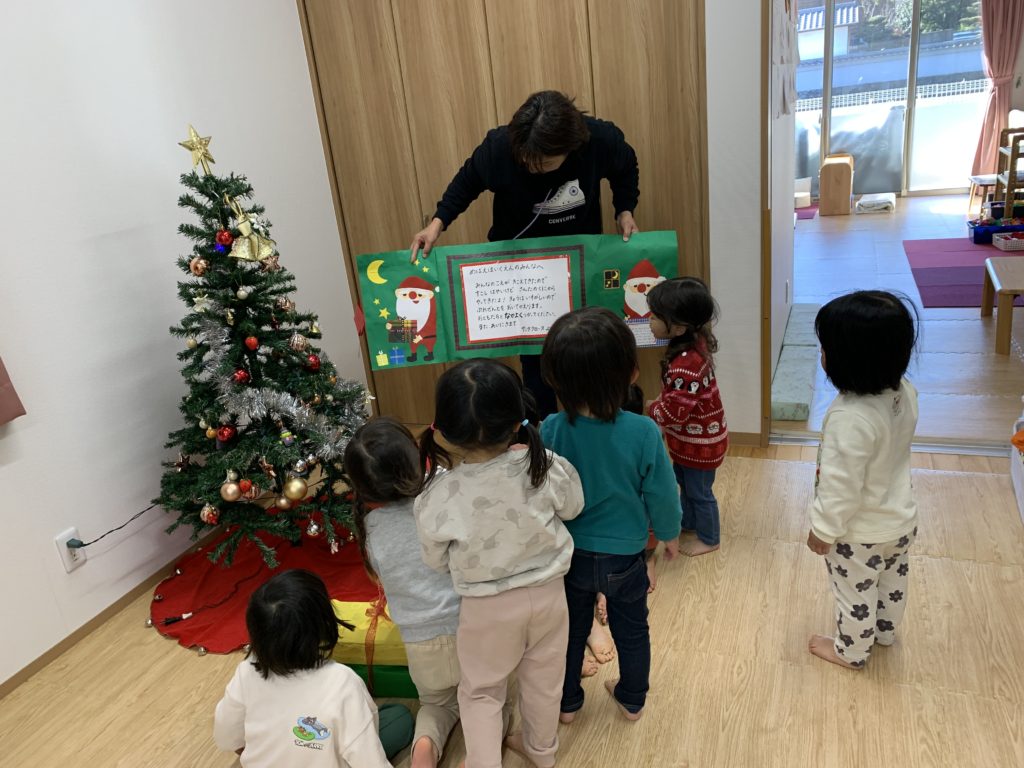

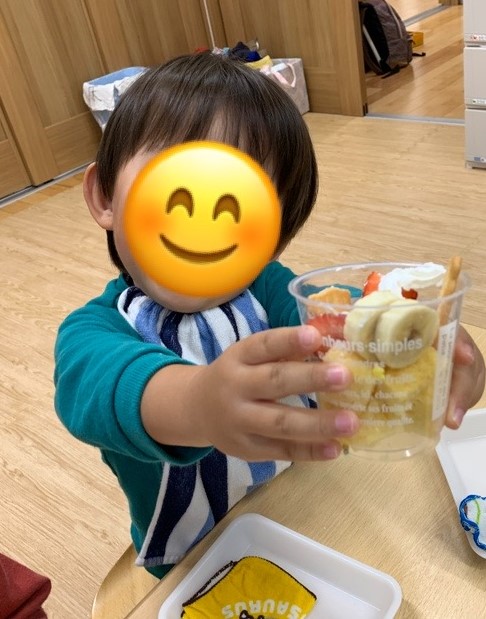

給食室からめろん組のお友だちへお手紙が届きました。「クリスマスにパフェを作りたいのだけど、材料(お菓子)を買い忘れてしまったの。めろんぐみのお友だちに買い物を頼みたいです。」それは困った!とめろんぐみさんで買い忘れたお菓子を近所のスーパーへ買いに行くことにしました。初めて行くお買い物にみんなドキドキ。お金を握りしめ、「お願いします」とみんなで支払いをしました

翌日、散歩から帰ると玄関に飾ってあったサンタクロースの壁面がなぜか消えています。「どこにいったのかな~」と不思議顔の子どもたち。あれ?部屋の中からクリスマスソングが聞こえてきます。急いで部屋に入るとツリーの下に大きな手紙とプレゼントが置いてありました。あわてんぼうのサンタさんがちょっと早いけど・・・とめばえ保育園にクリスマスプレゼントを置いて行ってくれたようです。おままごとセットやパズルにブロック足つぼ付1本橋などたくさんのプレゼントに目を輝かせ、遊びを楽しんでいました。

おやつは、待望のパフェ作りをしました。カップに自分でフルーツや買ってきたクッキーをトッピングして、生クリームを絞って、最後に粉砂糖の雪を降らせて出来上がりです。「こぼさないように・・」と慎重にスプーンを使います。「見て!」「出来たよ!」と友だちと見せ合い、大満足。みかんぐみさんは大きなお口をあけて「おいしい」とクリームを味わっていました。

お休み明けはお家にもサンタさんがきたようで「サンタさん、来たんだよ!」とプレゼントの話がたくさん聞かれました。12月は楽しいことがいっぱい、子どもたちのワクワクやドキドキが溢れています。

今年1年間、保護者の皆様、また地域の皆様にはさまざまな場面でご理解ご協力いただきましてありがとうございました。来年も引き続きよろしくお願いいたします。良いお年をお過ごし下さい。

11月

地震を想定して、中学校の格技場まで避難をしました。いつもは門までの避難訓練でしたが、今回は格技場の中に入らせていただきました。初めての場所に慣れず泣いてしまう子もいましたが、防災頭巾を座布団の代わりに座ると落ち着くことができました。災害時は多くの人が避難場に集まります。子どもたちが安心できるように避難用品の中に絵本や玩具も入れておくなどの工夫が必要だと感じました。

2階に上がります。。

格技場です。

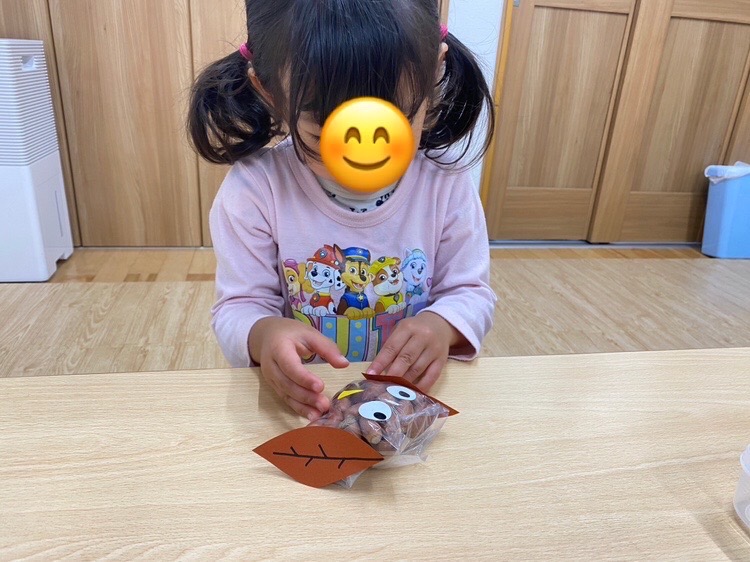

どんぐり製作

めろぐみさんがどんぐりを使ってフクロウを作りました。袋にドングリを入れます。どんぐりが袋からこぼれると「どんぐりコロコロだ。」と大笑い。次に顔に目のシールを貼ります。目の向きにより表情が違います。羽とクチバシも貼ります。ニッコリ笑っているように張っていました。出来上がったフクロウを靴箱の上に自分で飾りました。表情豊かな可愛らしいフクロウが並び、みんなをお出迎えしてくれます。

どんぐり拾い

秋になり、どんぐりの絵本を見たり「どんぐりころちゃん」の手遊び歌を楽しんでいた子どもたち。今日は、どんぐり拾いをさせてもらいに近隣の高校のテニスコートにお邪魔させていただきました。橋を渡って行く遠い道のりもなんのその。川や空を見ながら「どんぐり、あるかな?」「はやく拾いたいね」と期待を胸に張り切って歩いてくれました。一面に落ちているどんぐりに目を輝かせ、夢中で拾う子どもたち。あっと言う間に入れ物がいっぱいになってしまいました。持ち帰ったどんぐりは、マラカスなどにして遊ぶ予定です

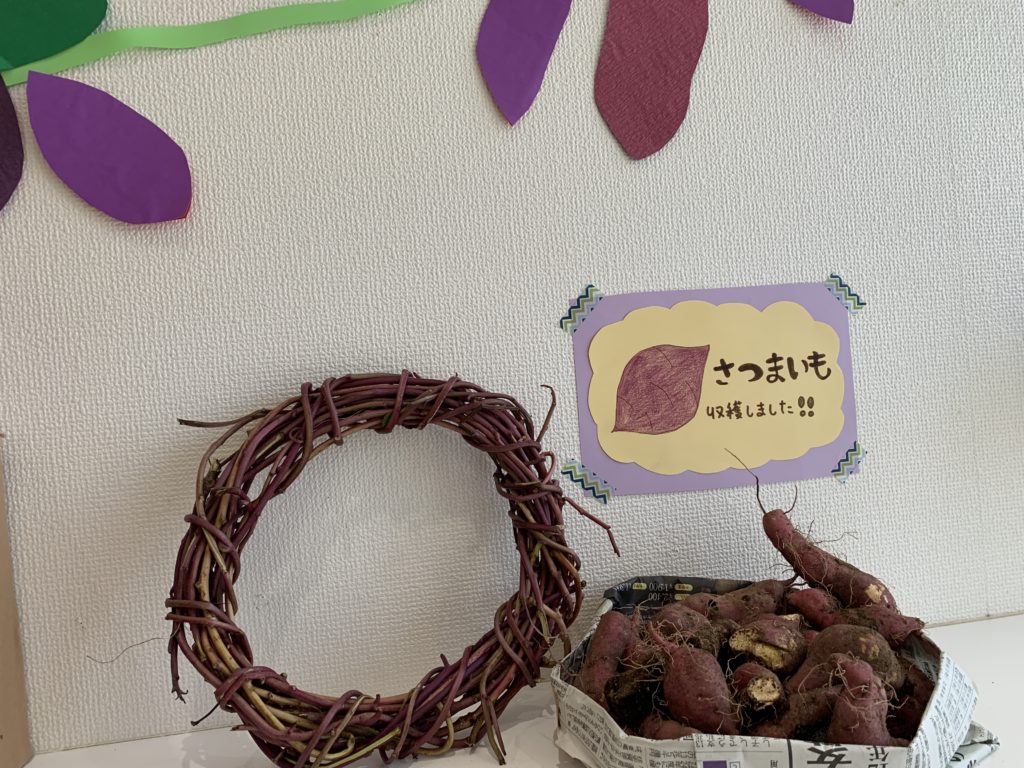

お芋ほり

毎日、伸びたツルと葉っぱを踏まないように気をつけて水やりをしてきたお芋が収穫の時期を迎えました。「お芋いつ掘るの?」「早く堀りたい!」とお芋ほりを心待ちにしていた子どもたち。園庭に出て、さつま芋の長いツルを見つけると「うんとこしょ!どっこいしょ!」と「大きなかぶ」の絵本の真似をしながら引っ張り始めます。さつまいもが顔を出すと子どもたちは大喜び。土の中 に手を入れてお芋を探し出していました。

お芋ほりの様子を不思議そうな顔で見ていたみかんぐみのお友だち。採れたお芋を見せてもらうと、そっと触っていました。

「お芋のお腹って何色かな?」「皮の色と一緒かな?」包丁で切ってお芋のお腹の中を見てみることにしました。「白だ!」「黄色いよ!」「丸いね」とさまざまな発見がありました。給食のご飯とサラダの中にさつま芋を見つけると「これ、採ったお芋?」「おいしいね」と笑顔でお芋だけをすくって食べていました。

不審者対応訓練

風が心地よく、過ごしやすい季節となりました。歩行が安定してきたみかんぐみさん。保育士やお友だちと手をつなぎ散歩に出掛けています。めろんぐみのお友だちは散歩道で信号が見えると、率先して手をあげ左右を確認しています。

今日は、不審者対応訓練をしました。公園に不審者に変装した職員が登場しました。辺りを見回して、子どもに声をかけます。その様子に気が付いた保育士が合言葉で子どもたちを集合させていきます。110番への通報、保育園への連絡、それぞれが連携をして対応をしていきます。子どもたちには知らない人にはついていかないことをお話しました。

不審者が遠くから見てます

声をかけてきました

静かに集合して避難します

中秋の名月

「昨日のお月様見た?」「見たよ~。○○のこと照らしてくれて、付いて来たよ!」そんな素敵な会話がめろんぐみの保育室から聞こえてきます。今日はお月様にお団子を作ろうと小麦粉粘土を用意しました。 両手で大切に粘土を持ちコネコネとその感触を確かめて、次にコロコロと丸めていきます。細長くのばしてみたり、お魚の形のお団子にしてみたりと、個性豊かなお団子がたくさん出来上がりました。みかんぐみさんは保育士が「ころころして作るよ~」と見本を見せると「コロコロ、コロコロ」と言いながら粘土を丸めていました。出来上がったお団子はススキと一緒に玄関に飾りました。

「コロコロ コロコロ」

お月見ゼリーを食べたよ。

ススキを探しに行きました。

防災

避難訓練のサイレンが鳴ると、室内の中央に集まり、保育士がかぶせた布団の中でじっと待っている子どもたち。毎月、訓練を行うことで、落ち着いて、避難が出来るようになってきています。今日は災害時を想定して、お皿にラップを敷いて、2歳児は使い捨てスプーンでカレーライスを頂きました。保存食の味噌汁もコップに入れて味見をしました。匂いを嗅いだり、スプーンを眺めてみたりといつもの給食と違う様子に戸惑っていましたが、「美味しい!」とほとんどの子が完食しました。災害時はいつもと違うメニューや食器になります。「備えあれば憂いなし」もしもの為の訓練を積み重ねていきたいです。

8月

夏本番の8月。小さいプールにはおもちゃを入れて遊び、大きいプールは子どものひざ位まで深くしました。みかん組さんも大きいプールに入り、水の感触を楽しんでいます。めろん組さんはワニさん歩きで友達のトンネルをくぐり抜ける為に、体勢を低くしあごを水面につけてくぐっています。仰向けになり頭を水につけ「冷たーい」と言いながらラッコの様に体が浮くのを楽しむ姿が見られました。また、順番に並んでジャンプし、顔や体から着水する事も出来るようになりました。

フェンスに付けたオバケや魚の写真に向かって水鉄砲を発射!勢いよく出る水に大喜び。何度も水をかけて遊んでいました。

食育活動 キュウリ、ピーマン、オクラが次々に実り、収穫したものを「見て見て」と保育士に見せに行く子ども達。給食室に持って行く途中で匂いを嗅いで「いいにおい」と言う子もいました。自分で育てた野菜の味は特別な様で、パクパク食べていました。保護者の方から「家ではまったく食べないのに、園では食べるのですか?」と驚きの声があがり、さらに「家でもキュウリを食べるようになりました。」と嬉しい報告もありました。

さて、パプリカの木に大きな実が生ってから40日。水やりの時に子ども達が「あっ!ここ赤くなってる!」と色が緑から赤に変わっているのを発見。待ちに待った赤と黄色のパプリカを収穫しました。赤い実を持って「リンゴみたーい」という子もいました。茹でて細切りにして赤、黄、緑(ピーマン)を食べ比べ。「甘いねぇ」とお友だちを顔を見合わせていました。

7月

梅雨の晴れ間にプール開きをしました。プールでのお約束を真剣に聞いています。大きなプールに大喜びの子どもたち。タライやペットボトルを使った玩具などそれぞれが水遊びを楽しんでいます。

玄関に七夕の短冊を飾りました。子どもたちの可愛らしい願い事。ご父兄の思いのこもった願い事。彦星さまと織姫さまに届くかな。

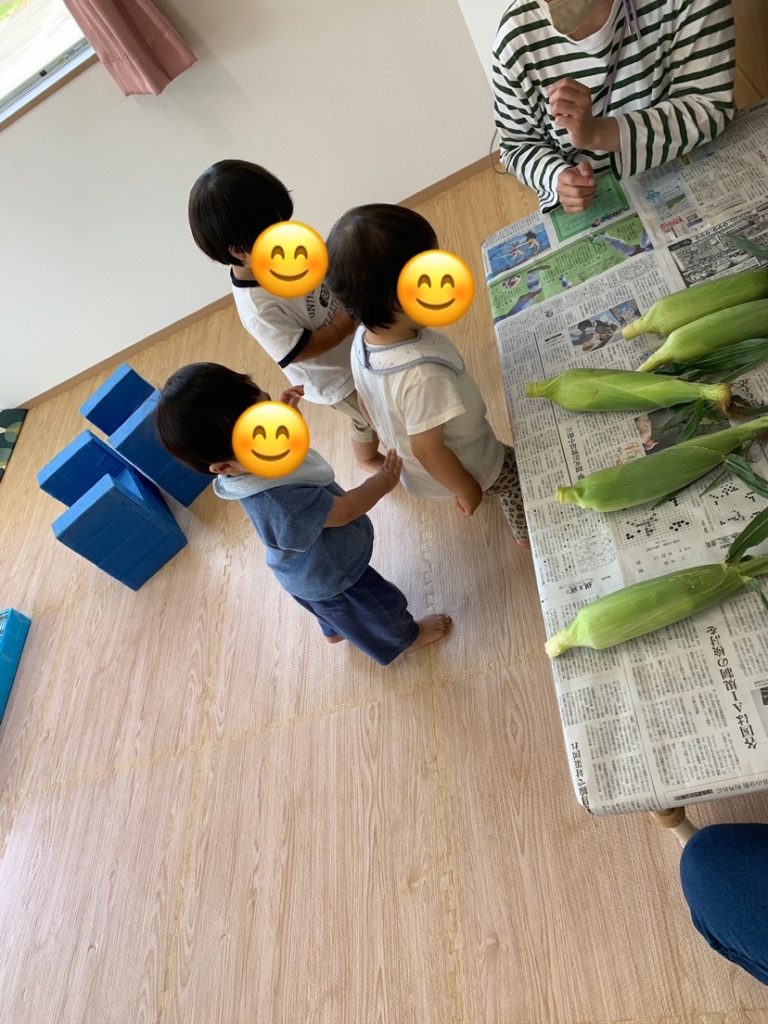

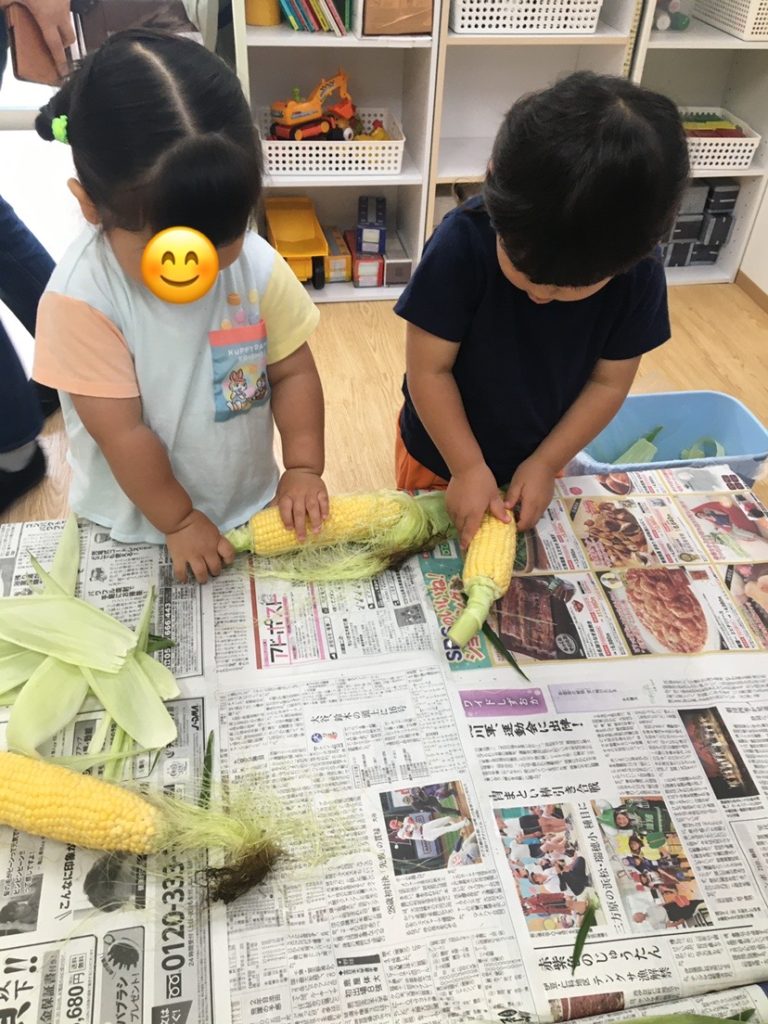

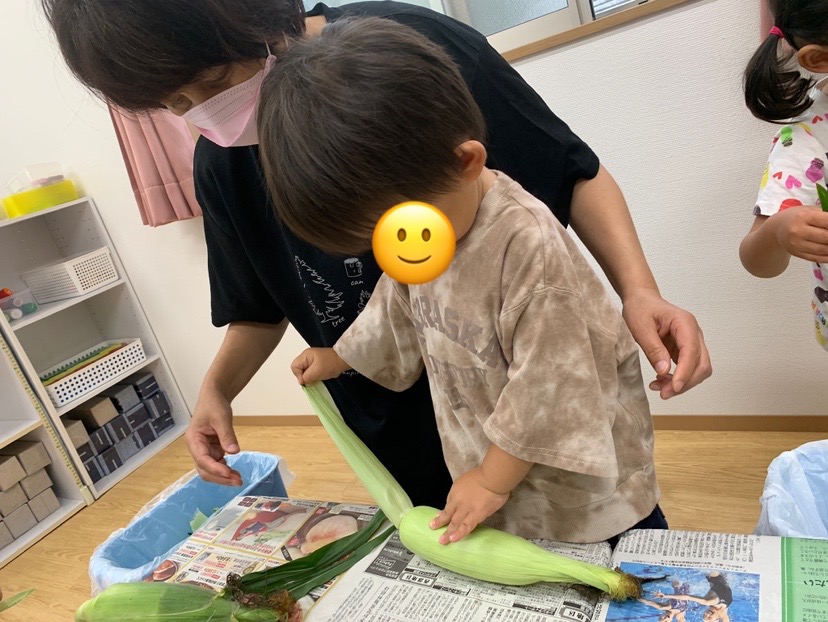

とうもろこしの皮むき

めろん組さんが大好きな絵本「すっぽんぽ~ん」野菜たちが皮や葉を脱いでお風呂に入ります。「今日はとうもろこしがあるよ。絵本にように皮を脱がせてあげてみようか?」と言うと「うん!」「手伝ってあげる!」「むいてあげる!」とやる気満々の子どもたち。机の上にとうもろこしを見つけると早速手に取り、葉っぱを引っ張り剥いていきます。中から黄色の実が見えると「あった~!」と大喜び。 散歩から帰ってきたみかん組のお友だちは「なんだ??」と、とうもろこしに興味を示し、触ったり引っ張ったりして、その感触を楽しんでいました。

食育

「そらまめくんのベット」の絵本が大好きな子どもたち。おままごとの台所に豆ごはんの写真を見て「お豆だねー」と興味津々です。今日は実際に、えんどう豆のさやむきをしました。えんどう豆を見て「どうやるの?」「できるかな・・」「早くやりた~い!」いろんな声が聞こえてきます。保育士の説明をしっかりと聞き、指にグッと力を入れてむいていきます。豆が姿を現すと「お豆だ~!」と大喜び。夢中になってむき、ボウルの中に次々とお豆を入れていきます。ボウルいっぱいのお豆を給食室へ持っていき「おいしくしてね」とお願いをしました。給食で豆ご飯が出ると「これ、お豆?」とお豆だけスプーンですくい「おいしい。甘いね」とパクパク食べていました。

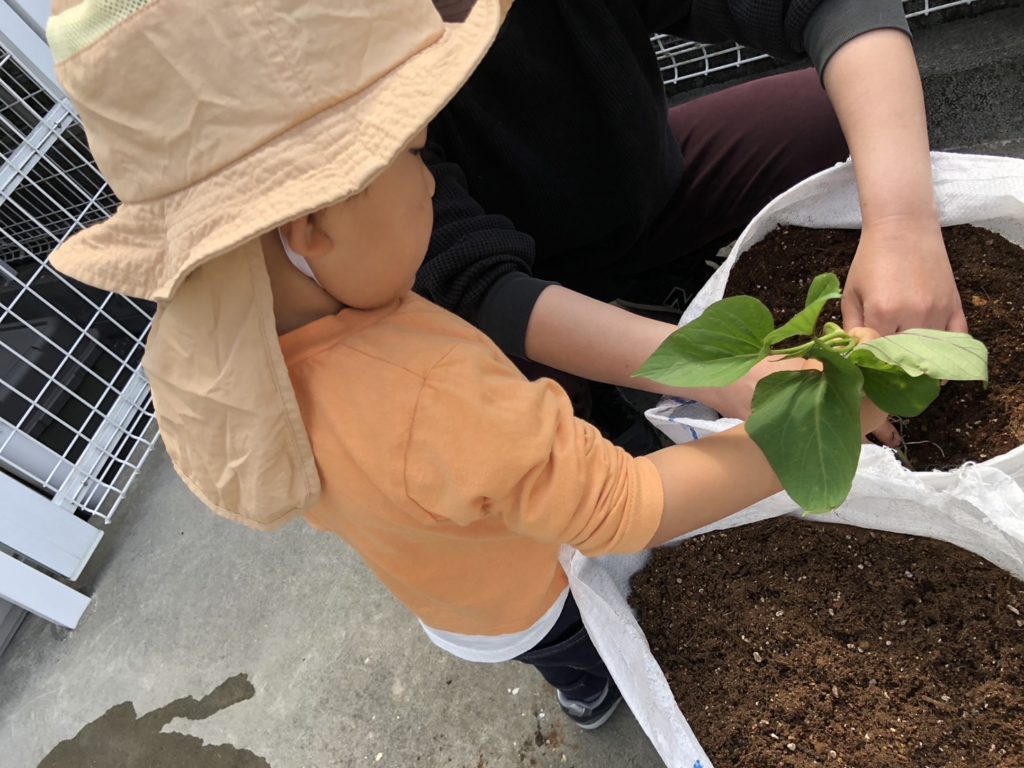

野菜の苗植え

めろん組のお友だちが野菜の苗を植えました。きゅうり、ピーマン、パプリカ、オクラ、さつまいもを植えました。「大きくなったかな・・」と野菜の成長の変化を楽しみにしている子どもたち。これから毎日、お世話をしていきます。

新年度が始まり早くも1ヶ月が経とうとしています。新入園児、在園児ともに新しい環境に慣れ、笑い声が保育室に響き合っています。今年度も日々を丁寧に過ごし、安心安全な保育環境を作っていきたいと思います。

1年間よろしくお願い致します。

今日は、たけのこの皮むきをしました。玄関の壁面のたけのこが・・・「あれ?本物?」散歩に出かけるみかん組のお友だちは,玄関でたけのこの観察をしました。なんだか不思議そうな顔で見つめ、そっと触っていました。めろん組さんは皮むきに挑戦しました。慣れた手つきで皮をどんどん剥いていく子、遠くから様子をうかがう子とさまざまです。「毛がはえてるよ」「皮がいっぱいだね」「いい匂いがする」と触った感触を楽しみ匂いも嗅いでみました。「たけのこのお腹の中も見てみよう」と半分に切りその中も観察をしました。「わ~!おもしろ~い!」「線路みたいだよ」「穴みたいだね」といろんな感想が聞かれまし た。お昼にはたけのこご飯が出来上がる予定です。

卒園

桜が満開になり、めろんぐみの子どもたちが育てたチューリップも

きれいな花を咲かせています。

本日、卒園を迎えためろんぐみの子どもたち。担任からの呼名に大きな

声で返事をし、卒園のペンダントを受取る姿はとても立派でした。

保護者の皆様や地域の皆様に支えられ、今日、この日を迎えることが出

来ました。温かいご理解ご協力をしていただき心より感謝しております。

今後も子どもたちの溢れる笑顔を大切に、職員一同努めて参りますので

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

3月

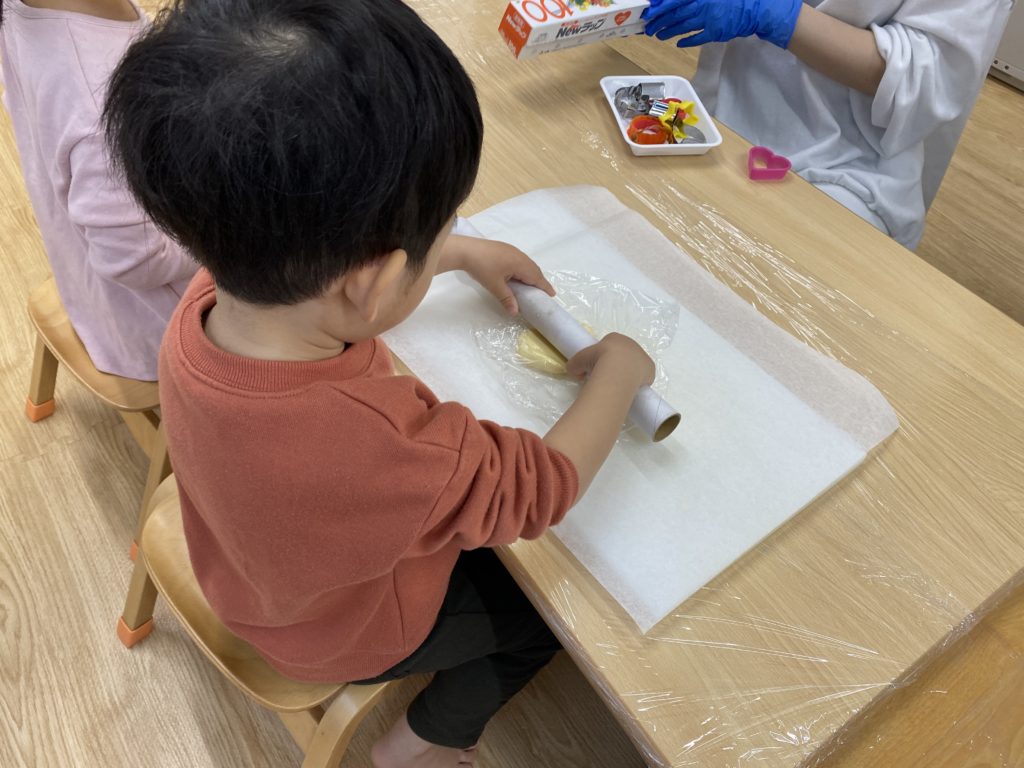

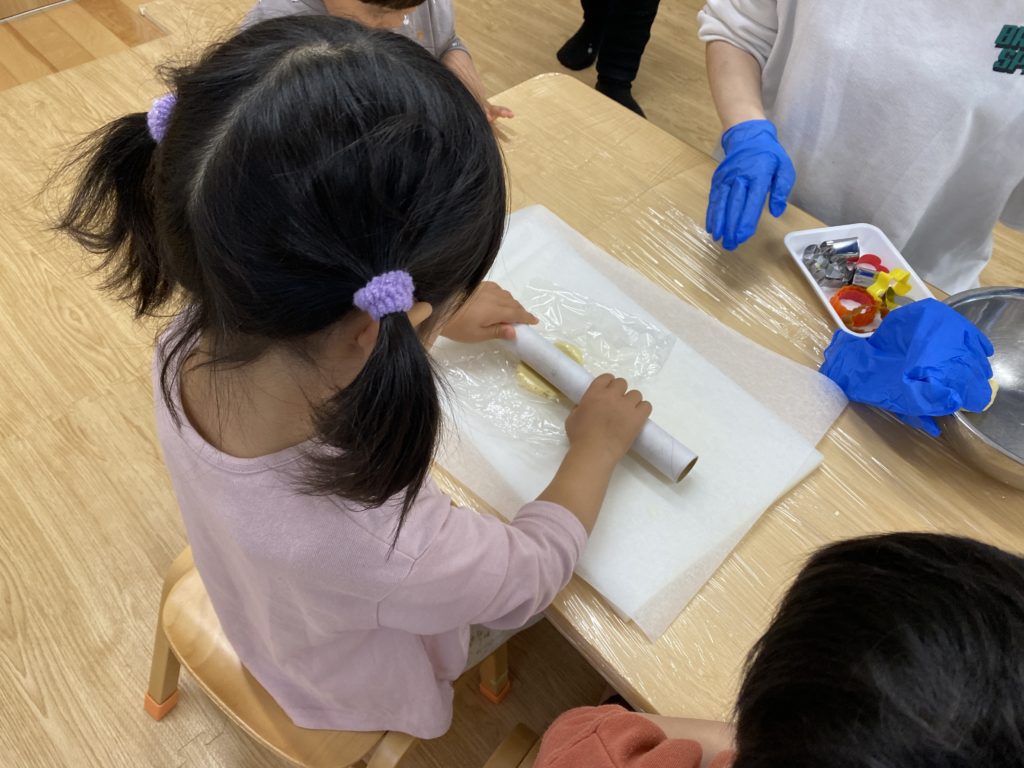

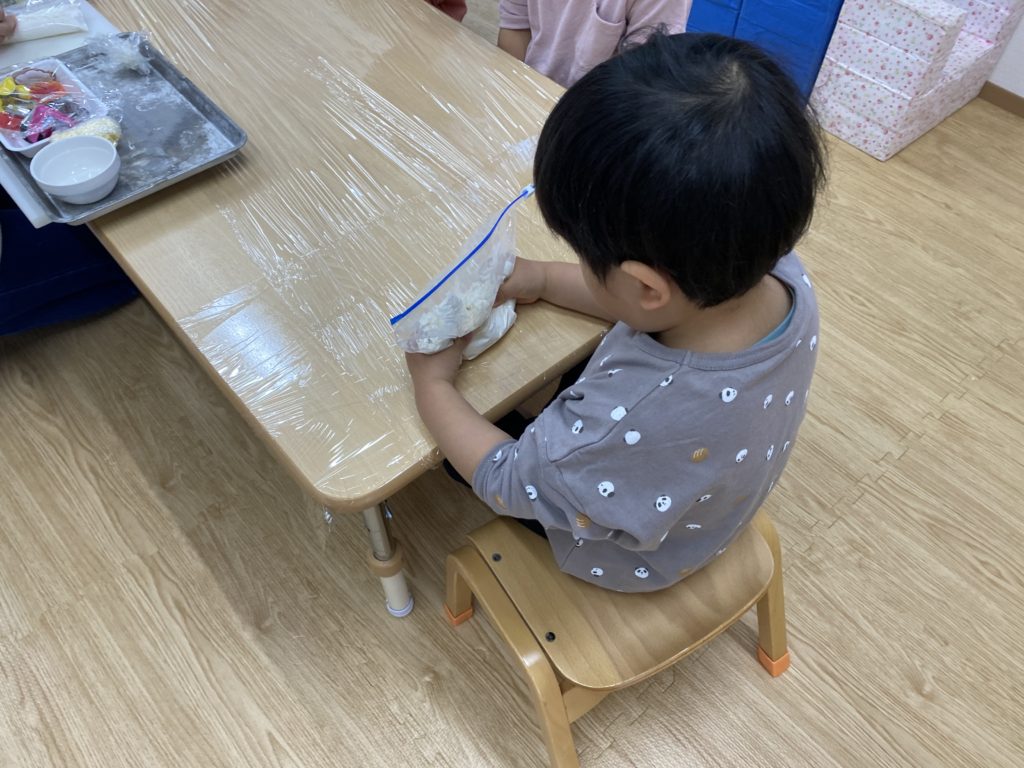

食育の一環としてクッキーづくりをしました。

「クッキーは何で作るのかな?」と尋ねると考え込む子どもたち。

材料を一つずつ確認し、袋に入れて両手でこねていきます。

粉がだんだんとかたまり、生地に変化する様子を手で感じとり、

その感触を楽しんでいました。

型抜きは好きな型を自分で選び、難しいながらも丁寧に抜いて

いきます。最後に調理室へ「焼いてください」とお願いをしにいき

ました。おやつにはきれいに焼きあがったクッキーが出来上がり

子どもたちは大喜び!「これ、僕が作ったこうもりだ」とクッキーを

じっくり観察しながら、笑顔で頬張っていました。

~新たな年を迎える日~

2月3日は節分の日。

「お友達にいじわるする子はいないかな-」「泣いてる子はいないかな-」

園に突然、鬼がやってきました。

1.2才児の子たちは泣きながらもボールを投げて鬼退治をしています。

懸命に投げてくれたおかげで、みんなの心の中にいる

いばりんぼ鬼や泣きむし鬼も追い払い、福の神を迎えることができました。

1月

新年あけましておめでとうございます。皆様には健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。羽鳥めばえ保育園では子どもたちの笑顔とお休みが楽しかった事を伝えようとしてくれる声が溢れるなか新年が始まりました。2023年も子どもたちが快適に過ごせる園の環境づくりに従事してまいります。本年も宜しくお願いいたします。

12月

どんぐり拾いをさせてもらいに、静岡西高校のテニスコートへお邪魔させていただきました。一歩一歩慎重に進まないとすぐに踏んでしまいそうな程に一面広がるたくさんのどんぐりに、驚きを隠せない子どもたち。拾い始めると夢中になって好きな形を探していました。大きいものや枝や帽子がついたままのもの、とっても小さいどんぐりは「赤ちゃんだね」と話をしながら、様々な形を見つけては自分のバッグへと詰めていました。(中には詰め込みすぎたせいか、紐が外れてしまう子も…)帰り道はとても満足気な表情をしていました。

高校生のお兄さん・お姉さんはテスト期間中とのことでしたが、それでも快く迎えていただき、とても楽しい経験をさせていただきました。ありがとうございました。

3月の卒園式に向けて、チューリップの球根を植えました。

種とは違う姿に不思議そうな子どもたちでしたが、何色のお花が咲くか

楽しみにしながら植えていました。

これから約半年、大事に大事に育てていきたいと

思います。

秋晴れの心地よい季節となり、毎日のようにお散歩に出かけては公園の探索や追いかけっこなどを楽しんでいます。

これからさらに気温が下がっていきますが、たくさん外に出て

体力・免疫力を高めて強い身体づくりをしていきたいと思います。

足つぼロード

おいもほり

さつまいも堀りをしました。

5月からめろん組さんが大切に育てていたさつまいも。

土の中はどうなっているのかな?と、さつまいも堀り

を楽しみにしていました。

「うんとこしょ!」と伸びたツルを一生懸命引っ張る

と、様々なサイズのさつまいもが出てきました。

「とれたー!」とさつまいもを見て喜ぶ子どもたち。

途中からみかん組さんも参加させてもらい、次々と

出てくるさつまいもに驚いたり不思議そうにしてい

たりと良い体験をすることができました。

獲れたさつまいもは美味しいふかし芋にしてもらい、

お腹いっぱい食べました!

7月から9月の要望・苦情はありませんでした。

気温もぐんぐん上がっていき、本格的な水遊びが始まりました。

今年からプールを楽しんでいるみかん組さん達は、

ワニさん歩きなど、めろん組さん達をお手本にしながら楽しんでいました。

ちょっと深くても大丈夫!

真似してワニさん歩き♪

お洗濯ゴシゴシ

また、プールの周りに設置してあるタライの中に浸かって涼んでみたり、おもちゃを沈めて浮いてくるのか試してみたりなど…様々な楽しみ方で遊んでいました。

『とうもろこし』

食育でとうもろこしの皮むきをしました。皮が付いた状態では “これ、なんだろう…?”と不思議そうな子どもたちも。一枚一枚剥いていき、皮の匂いを嗅いでみたり絹糸を手に取り「髪の毛みたい」と様々な発見を楽しんでいました。

綺麗に剝いてから調理室へ持っていきおやつ用に美味しく茹でてもらいました。

自分で剥いた特別なとうもろこし‼大きな口でかぶり付き、夢中で食べていました。

6月

最近は、先日植えた野菜の苗に水やりをするのが日課になっている子どもたち。お世話の甲斐あってあっという間に大きなキュウリを収穫することができました。目の前でスティック状に切り、みんなで美味しく食べました。

28日はプール開きをしました。大きなプールに大興奮でしたが。まずはプールでのお約束をしました。保育士の話を頷きながらしっかりと聞いていためろん組さん。ワニ歩きやバタ足を思い切り楽しんでいました。

〈春〉

お散歩では爽やかな新緑の中、心地良い風に吹かれ公園へ出かけています。秘密基地のような茂みのトンネルに入り、虫や葉っぱを触ったり、木に登っている姿をみて真似しようと一生懸命手を伸ばす可愛い姿など、春の自然に触れ合っています。

~旬のたけのこ~

皮を剝いてみたり、匂いを嗅いだりと、様々なことを感じ、お給食ではたけのこごはんを食べました。完食です!

~えんどう豆の皮むき~

節分

今日は節分。節分は、春が始まる前日つまり新しい一年がはじまる前日とされ「これから始まる新しい一年が災いのない一年になりますように」と願いを込め、行われるようになったそうです。羽鳥めばえ保育園でもその願いを込めて、節分を楽しみました。

1月

新年あけましておめでとうございます。2022年も子どもたちが充実できる環境づくり、毎日が楽しく笑顔がたくさん見られるよう、保育士一同、穏やかに取り組んで参ります。本年も宜しくお願いいたします。

12月

園庭には氷が張る様子が見られ、本格的に冬がやってきました。

いちごぐみさんは、歩くのが上手になり自分で靴を手に取る可愛い姿が見られ、公園では一人一人が行きたい所へ自由に歩き、握りしめた小さな手の中には宝物が入っています。みかんぐみさんはお友達と手を繋ぎ、長い距離を歩けるようになりました。また、「自分で!」と様々なことに挑戦したり、お友達の真似をしながら一緒に遊び、笑い合う姿にほっこりしています。めろんぐみさんはお友だちが伝えた言葉を理解し、トラブルが起きても自分たちで解決できるようになってきました。また体力もつき、より遠くの公園へ行っています。かくれんぼでは「もーいいかい?」「まーだだよ。」「もーいいかい?」「はやくきてよ~」「もーいいよ!」などお友だちとのやり取りを楽しんでいます。

これからも穏やかな毎日を過ごせるよう努めていきたいと思います。来年もどうぞよろしくお願いいたします。良いお年をお過ごしください。

令和3年10月から12月までの要望・苦情はありませんでした。

11月

近所の方のご厚意で今年もお庭でキウイフルーツ狩りをさせて頂きました。

「くだものなんだ」の絵本からキウイフルーツの輪切りの模様を見た子どもたち。キウイを採りに行くお話を真剣に聞きます。お庭に入ると「どこにキウイあるの?」と探しまわっていました。「上を見てごらん」と教えてもらい見上げた先にはたくさんのキウイが。「わ~すご~い!」「届かいないよ~」色んな声が聞こえてきます。めろん組さんは自分で脚立に乗りキウイを収穫。みかん組さんは保育士の抱っこで収穫しました。そして、保育園でキウイの観察をしました。「チクチクするね」「かたいな~」半分に切ると「これと一緒だね」と行く前にみた絵本のキウイを同じことに気が付きます。さあ、皮をむいて味見をしましょう。まだ、硬いキウイをぱくんと食べた子どもたち。「・・・・」と渋い顔で無言で立ち去るめろん組のSくん。「おいしい!」とおかわりをしたみかん組のFちゃん。「すっぱーい」の顔もさまざまでした。袋にいれて甘くなるのを待ちまた味見をする予定です。今度はどんな顔になるのかな・・・

おいもほり

園庭で育てたさつまいもが収穫の時期を迎えました。お芋ほりを心待ちにしていためろん組のお友だち。「うんとこしょ!どっこいしょ!って引っ張るんだよ。」と大張り切りです。園庭の長く伸びたさつまいものつるを見つけるとさっそく引っ張ります。思い切り引っ張ると中からたくさんのおいもが出てきましたた。今年は長雨で生育が悪く収穫できるのか心配していましたが合計20個ものおいもを収穫することができました。収穫した後は「おいものお腹ってどんな色をしているのかな?」とさつまいもを切り中を見てみました。「黄色いね~」「面白い形しているよ」「くんくん。なんか匂いするよ」などたくさんの発見をしていました。給食のお味噌汁にさつまいもを見つけると「おいもだ~」と大喜びで食べていました。

10月

風が心地よい季節となりました。 みかんぐみの子どもたちは土手や公園に出掛け、身体をたくさん動かして遊んでいます。少しずつ手をつないで歩けるようになり、道沿いに咲いている草花を見て「はな~」「きれ~」と保育士にお話しをしてくれます。 公園では築山の上り下りや砂場の淵をバランスをとりながら歩くことを楽しんでいます。植木の裏に細い道があることを見つけた子どもたち。身体を小さくかがめ、その中に入り、でこぼこ道を歩き探索遊びが始まります。歩くだけでなく、走る、かがむ、ジャンプするなどいろいろな動きができるようになっています。

7月から9月の要望・苦情はありませんでした。

お月見

「こねてのばして」の絵本が大好きなめろん組の子どもたち。

今日は、小麦粉を使って、絵本のように「こねて・・のばして・・丸めて・・」とお団子作りに挑戦。はじめは水の量が多すぎて、ベタベタに。小麦粉を足しながら固まっていく様子を観察しました。ちょうどいい硬さになると、ちぎって、手に取りその感触を楽しみ、思い思いに形を作りました。くるくる丸めてお団子を作った後はそれをペタンとつぶして平らにして「ピザ!」とピザの出来上がり(笑)作ったお団子は玄関にススキと一緒に飾りました。おやつには小豆ときな粉のおいしいお団子を食べました。

今日はお月見。まん丸お月様が見えるといいな・・・。

防災訓練

9月1日防災訓練で炊き出しをしました。カセットコンロ、鍋 水、耐熱性のポリ袋で「ご飯」と「野菜ジュースの蒸しパン」を作りました。災害時を想定してお皿にラップを敷き使い捨てスプーンで昼食のカレーを食べました。ラップがあることを気にして「取って・・」と言う子。スプーンがいつもと違うから食べることが出来なくなってしまう子。さまざまな反応がありました。ひとつひとつ経験を積み重ね、どんな状況にも対応できるようにしていきたいです。

8月

毎日、暑い日が続いています。子ども達は毎日のプール遊びを楽しんでいます。シャワー室で沐浴をしていたいちご組のお友達も園庭に出て、たらいのプールに入っています。時々、みかん組やめろん組のお友達と一緒に大きなプールにも入り刺激を受けています。

伝い歩きにスピードがついてきたRくん。手を放し、一歩、二歩、三歩・・と歩くようになりました。人見知りで大泣きしていたKちゃん。今ではお友だちと顔を見合わせ「ばぁ~」とにっこり笑顔。お座りがまだ安定していなかったYちゃんも腰が安定し座って遊ぶ姿が見られるようになりました。手先が器用なSちゃんは、ファスナーの開け閉めがとっても上手。

みかん組のお友だちは歩行が安定し、走ることや、ボールを蹴ることができるようになりました。また、体幹を要するパック靴を履き室内をお散歩する姿も見られています。出来ることが増え、ストロー落としや型はめなどのおもちゃにも挑戦しています。

めろん組さんは単語だった言葉が文章になり、自分の気持ちを言葉で上手に伝えることができるようになっています。お友だちや保育士とのやり取りを毎日楽しんでいます。

月齢により成長はさまざまですが、毎日「出来た」「楽しいね」の笑顔で保育室はいっぱいです。

とうもろこしの皮むき

とうもろこしの皮むきをしました。皮つきのとうもろこしを見て「わ~っ大きいね」をRちゃん。「あれ?黄色いのないね~」と実が見えないことに気が付き、皮をめくり始めました。「また、緑だ・・」何枚めくっても皮が出てくるので子どもたちは「あれ?」と不思議顔。先っぽから黄色い実が見え始めると「出てきた~!」と大喜び。ひげも丁寧に剝いていました。みかん組のお友達は皮やひげをそっと触ってはビクッ、「なんだろう?」「食べられるのかな?」そんな顔をしていました。「給食に出るよ」とお話しすると「おいし~」と笑顔を見せてくれました。

4月から6月までの要望・苦情はありませんでした。

6月

6月に入り0歳児3人の新入園児を迎えました。

泣き顔が笑顔に変わり、部屋のおもちゃで夢中に

なって遊ぶ姿がみられるようになりました。

新しいお友達に興味津々なみかんぐみのKちゃん。

背伸びをして柵をのぞいてはニッコリ。手を出して

いい子いい子をしようとしていました。

めろんぐみのお友達が毎日お世話をしているテラスの

野菜が大きく実をつけ始めています。

インゲン豆、オクラ、キュウリを収穫しました。

早速、給食室に持っていき、洗ってもらいました。

キュウリは新鮮なまま、保育士が切り分け、みんなで

いただきました。

いつもは野菜が苦手なSちゃん。キュウリをぱくんと食べ

「おいしい~」と何回もおかわりをしていました。

みかんぐみのお友達にもおすそ分け。小さく切り分けた

キュウリをもぐもぐとおいしそうに食べていました。

自分たちで育てたものをいただく。そこには、「おいしい」

がたくさん詰まってします。

総合訓練・そら豆の皮むき

①総合防災訓練

地震を想定し、サイレンを鳴らすといちごぐみやみかんぐみのお友だちは

いつもと違う雰囲気にびっくり。

めろんぐみさんは自分から避難し防災頭巾も上手にかぶり安全を確認しな

がら全員で服織中学まで避難をしました。

地震・洪水の場合の避難地は服織中学校(格技場2階)になります。

今後も様々なことを想定しながら訓練を行いたいと思います。

②そら豆の皮むき

ご近所の方からそら豆を頂いたので早速、めろんぐみさんへ持っていきまし た。すると一人のお友達が『そらまめくんとおまめのなか』のお豆と同じことに気が付き、さっそくむきはじめました。

少し皮が固くてむけないお友達を手伝う優しい姿も見られました。そーっと開けてみると、なんと中はふわふわのお布団のよう!見たり触ったりして楽しみました。お豆は種類がたくさん栄養豊富。中でもそら豆は食べ方のバリエーションも色々。旬のお豆を食べ、元気に過ごせるといいですね。

えんどう豆の皮むき

テラスで育てているさやえんどうのお世話をした後「そらまめくんとおまめのなかま」の絵本を読むのが大好きな子どもたち。

いろんなお豆があることを知り、どんなお豆ができるのをとても楽しみにしている様子。今日は、給食室からエンドウ豆が届き、みんなで皮むきのお手伝いをすることに。はじめは中のお豆を出すことができなかった子どもたちですがコツを覚え上手に出すことができるように。たくさん出てきたお豆を給食さんに「豆ごはんにしてね」と渡し、給食に豆ごはんを作ってもらいました。皮むきをした後は、おままごとコーナーでお手玉をお豆に見立てて豆ごはんを作って食べていました。給食で豆ごはんがでると「豆?」と豆をつまみ、じ~と見つめるSちゃん。お口の中にパクンと入れ・・・「ん?」もうひとつパクリ・・・「これは苦手なものだった・・」と気が付いたようです笑 それでも苦手なお豆を自分から口にいれたのは大きな成長ですね。

野菜苗

花のお世話を毎日楽しんでいるめろんぐみの子どもたち。今度は野菜の苗を植えました。

オクラ、ピーマン、キュウリ、ミニトマトをテラスのプランターへ。サツマイモは園庭の土嚢袋で育てます。「お家のトマト、緑の出来た!」と家庭菜園の様子を嬉しそうに教えてくれるRちゃん。「ンーマン??」とピーマンの苗を不思議そうに眺めるIくん。お散歩に出かけるみかんぐみのお友達も手を振りながらお世話の様子を観察。テラスでハイハイで遊ぶいちご組のお友達は遠くにある野菜苗に気がつき「あれはなんだ?」とばかりに首を傾けのぞきこんでいます。どんな野菜が出来上がるのか、子どもたちとともに楽しみにしています。

春

新年度に入り、早くも一ヶ月が経とうとしていますが、

在園児、新入園児、ともに新しい環境に慣れ、

穏やかに過ごしています。

花壇には、ご近所の方に株分けしてもらったパンジーが

花開き、あじさいが青々と新芽が出てきました。

保育園では、ヒマワリ、コスモス、グラジオラスに

ヒャクニチソウを育てています。

何色の花が咲くのか、とっても楽しみです。

4月16日 玄関の壁面には

『もぐらニョキニョキ』もぐらが歩き出し…

保育室には『もぐらバス』がブブ~ン!

すると、めろんぐみの女の子が

もぐらバスに近づき、視線が園庭に…

「あれ??あれなぁに~?」

(たけのこ発見⁉)

背伸びをして眺めていると

「あ!たけももだ!!」ほかの子もやってきて

「あ!なねここある~!!」次々やってきて

「たべのこ~!!」と言いながら、

園庭に駆け寄り、すぐさま、

たけのこの皮をむき始めました。

そこへ、みかんぐみのお友達もやってきて

恐る恐る手を伸ばす子、ふわふわの皮を触ると、

一緒になってむき始める子など、

様々な表情を浮かべ、むく子もいました。

暫くして、給食さんがやってきて

「たけのこの中身みてみる?縦と横、

違う向きで切ってみるね。」

すると…

「うわぁ~!!」断面が違うことに気づき、

「持ってみたい!!」

みんなで触ったり、匂いを嗅いだりしました。

そして給食室からはとっても良い匂い~

たけのこ入りの二色丼やたけのこ味噌汁

みんな完食でした。

春の旬の食べ物はまだまだたくさん!!

様々な体験が食べる楽しみにつながっています。

今年度も1日1日を大切に過ごしながら子どもの

成長をともに見守っていきたいと思います。

1年間よろしくお願いします。

ご挨拶

園舎の前は桜満開の花びらがひらひら舞い

散り、玄関先には子どもたちが育てた

チューリップは色とりどりに顔を

覗かせています。

また木蓮は開花が終わり、実をつけ始め

新たな年を迎えているようです。そんな中、

子どもたちから聞こえてくるのは元気な声。

お散歩から帰ってくると「タンポポ見つけ

たよ~」「みて~みて~つくしんぼ~」

「だんごむしの赤ちゃんがいたよ~」

とより春の訪れを感じています。

移り行く様々な出来事に今年1年改めて

保育について考えてきました。

しかし、どんな時も変わらないのは

子どもたちの笑顔。

今までの活動方法は変わっても、

毎日生き生きと過ごせる環境づくり

は工夫次第、と思うようになりました。

私たち職員一同はその思いを一つにし、

登降園時の保護者の方との貴重な

コミュニケーションと日々の連絡帳

を大切に携わらせていただきました。

保護者の皆様には活動内容が

把握しにくい中ではありましたが、

温かいご理解、ご協力をしていただき

感謝致しております。尚、地域におか

れましても、防災における学校関係者

様のご協力、食育に繋がる様々な体験

を提供して下さったご近所の皆様、

様々な方々に見守られながら運営する

ことができ心よりお礼を申し上げます。

ありがとうございました。

今後も子どもたちの溢れる笑顔を大切に

職員一同努めて参りますのでご支援

ご協力のほどよろしくお願いいたします。

令和3年1月から3月までの要望、苦情はありませんでした。

ひなまつり

子どもたちが作ったおひな様が玄関を賑やかく飾っています。めろん組さんは和紙に絵の具を染み込ませ綺麗な着物を作りました。大きくなった足型の着物を着たおひなさまやおだいりさまに変身したのはみかん組のお友だち。いちご組さんはおひなさまを見上げ「あっ!あっ!」と指さして可愛い笑顔を見せています。めろん組さんは卒園まであと2週間となりました。卒園や進級が近づき大きく成長した子どもたちの姿に頼もしさを感じます。今年度最後の1か月、1日1日を大切に子どもたちと楽しく過ごしていきたいと思います。

節分

今年は2月2日が節分です。

毎年、行事として節分を行ってきましたが、今年は密集を避ける為、遊びの中で楽しみました。

大きな紙に描いた怒りんぼオニと泣き虫オニに向かって、豆に見立てたボールを投げました。

「オニはーそと!!福はーうち!!」と大きな声を出してオニ退治。

めろん、みかんぐみのお友達が頑張って退治してくれました。

お散歩から帰ってきたみかんぐみのお友達が壁に貼ってあるオニを見つけ「オニさんいる??」とびっくり顔。そおっと静かに部屋に戻っていました。

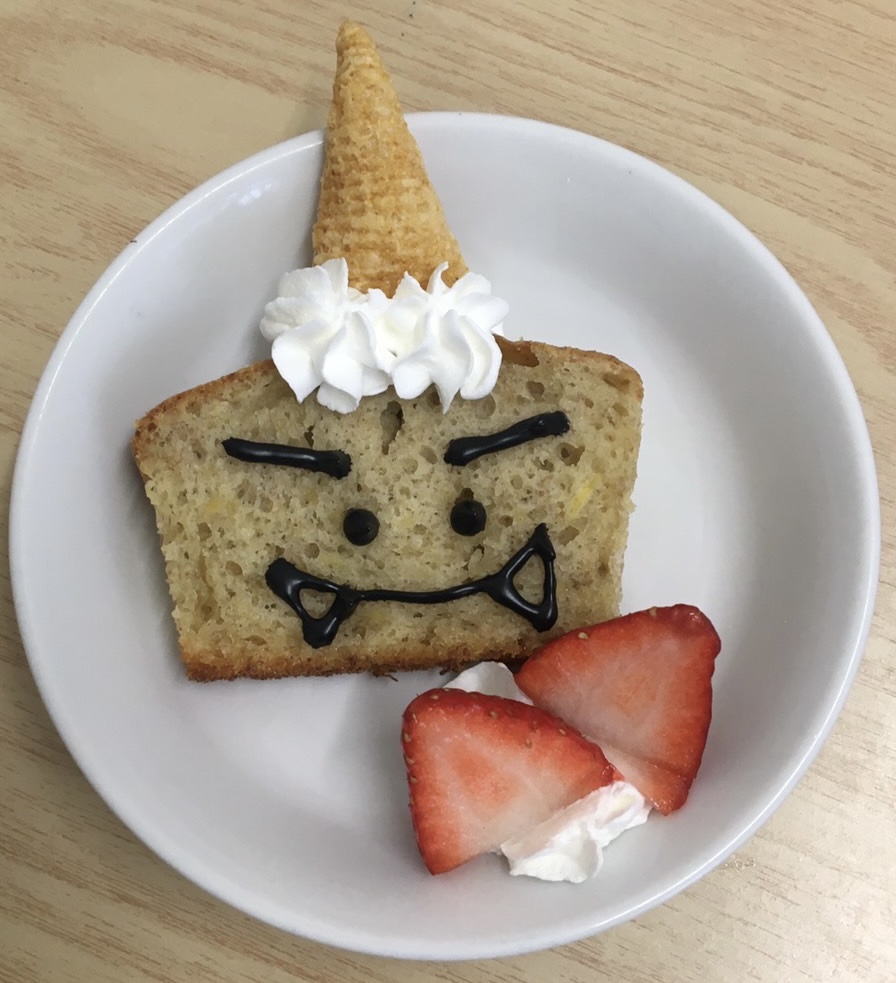

(笑)給食では鬼面ライスカレーおやつでは可愛いオニのケーキが出て、子どもたちは大喜び。お家でも「豆まきしたよ」「オニが来たよ~」という声が聞かれました。

季節は立春。わらべ子ども園に進級するお友達が制服の採寸に出かけていました。

春の足音が聞こえてきますね。

新年のご挨拶

新年のお慶び申し上げます。

大きな時代の変化に未だ影響を受けつつも新しい生活様式を少しずつ取り入れ、前向きに歩んでいます。マイペースだけれど忍耐強い丑のように、先を急がず一歩ずつ、これからも子どもたちの変わらない笑顔を大切にしながら、ゆっくり、穏やかに過ごせる環境づくりに職員一同、努めてまいります。

本年もよろしくお願いいたします。

令和2年10月から12月までの要望、苦情はありませんでした

クッキーひめ ~in食育~

「クッキーひめ」の絵本を見ためろん組の子どもたち。

クッキーひめが楽しそうにクッキーを作る姿に

「なんだか、クッキー作りたくなってきちゃったね~」とAちゃん。

そこで、今日は、実際にクッキー作りに挑戦することにしました。

「クッキー作れるの?」と子どもたちは目を輝かせます。

1人ずつ、小麦粉をボールに入れてお水をいれて混ぜ混ぜ・・

「次は○○ちゃんね!」と順番もしっかり守り、粉が溶け、混ぜることによって塊になっていく様子を真剣な顔で見ていました。

途中、みかん組のお友達も参加。生地が出来上がると今度は綿棒でのばしていきます。

はじめは、うまくできませんでしたが、コツを覚えると自分で出来るようになり、いろんな型を抜いては楽しんでいました。

出来上がったクッキーを給食室まで持っていき「焼いて下さい!」

さあ、おやつにはどんなクッキーが焼きあがるのかな。

(子ども達が実際に作ったものと、おやつのクッキーは、魔法使いによってすり替えられています。笑)

キウイフルーツ狩り

近所の方のご厚意で、お庭のキウイフルーツの実を収穫させてもらいました。 前日から図鑑のキウイフルーツを見て、とても楽しみにしていた子どもたち。 朝から張り切って登園する姿が見られました。素敵なお庭の中に入れても らい、自分の好きな実を選び、収穫。 保育園に戻り採れ立てのキウイフルー ツを食べると「わぁ~すっぱ~い!!」「かた~い」と渋い顔(笑)甘くなるようにしばらくリンゴの入った袋に入れておきます。次に食べた時は「あま~い!」「やわらか~い」の顔になるかな? 子どもたちとその変化を楽しんでいきたいと思います。

おいもほり第2弾

近所の方のご厚意で畑でおいもほりをさせていただきました。 一度、保育園で経験しているめろん組のお友達は慣れた手つきで掘り、大きなおいもを見つけ、大喜び。みかん組のお友達は 近所の方においもの場所を教えてもらい必死でおいもをつかんでいました。初めてのことにびっくりで泣きながら様子を見ていたTちゃんも最後は取れたおいもを手に取り、にっこり。 地域の方たちに見守っていただきながら子どもたちは、いろんな経験をし、たくさんの成長を見せています。

どんぐり拾い

近隣の高校ににどんぐり拾いに行きました。 テニスコートの中に入れてもらい、たくさんのどんぐりを拾ってきました。 小さなどんぐりを見つけると「赤ちゃんだね!」「とがったどんぐりもあるよ」「 こっちはでぶっちょだね~」とどんぐりの大きさや形の違いに気が付き、比べていました。体育の授業が終わった高校生のお兄さんお姉さんに「がんばって!」 と応援され、ペットボトルの入れ物いっぱいに拾い「すごいでしょ!」と大満足。 「ママにおみやげだよ」とにこにこで帰ってきました。 拾ってきたどんぐりはこれから製作に使っていく予定です。

おいもほり

園庭で育てたさつまいものツルが大きく伸び収穫の時期を迎えました。 土嚢袋に植えた小さな苗を大切に育ててきためろん組の子どもたち。 さつまいもの絵本をみてどんな形のおいもがでてくるのかワクワクしながらおいもほりに臨んでいました。「うんとこしょ!どっこいしょ!」 ツルを必死で引っ張る子。土の中に手を入れ掘り出す子。「あった~」 「大きいね~」おいもを見つけた子どもたちの歓声が響き渡りました。 3つの土嚢袋から収穫したおいもはなんと4.8キロ!!大収穫に職員も 大喜び。 収穫したおいもをおもちゃの包丁で切る。アルミホイルで包む という作業も子どもたちと一緒に行いました。包丁で切るときに自然に 左手を猫の手にしてきっていたKちゃん。お家でお母さんがお料理する姿をよく見ているのですね。おやつはふかし芋!!「おししいね~」 自分たちで育て収穫したおいもの味に大満足の様子でした。 おいものツルはリースにしてクリスマスに飾る予定です。

令和2年7月から9月までの要望、苦情はありませんでした。

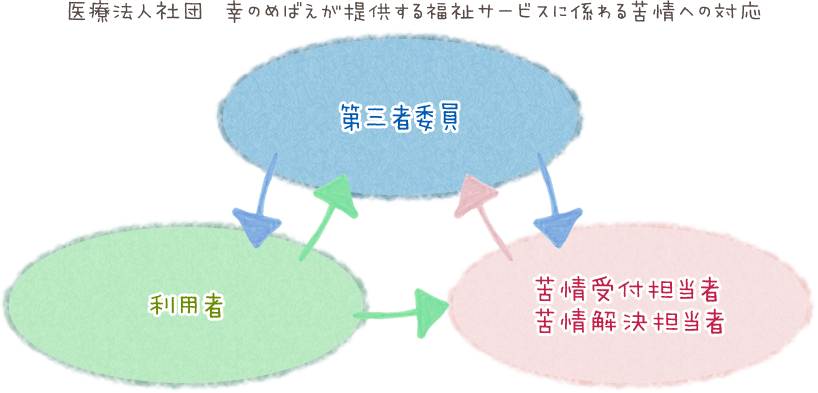

羽鳥めばえ保育園では、社会福祉法82条の規定により、利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えています。苦情受付担当者、苦情解決責任者、および第三者委員を下記のように設置し、苦情の解決に努めるようにしていきます。

相談窓口

・苦情担当 保育士 佐野千恵

・苦情解決責任者 園長 大村紫保

・第三者委員 石原芳江

・第三者委員 佐々木隆志

※受付方法:文書、電話及び面談等により受付致します。

朝、夕の風が心地よい季節となりました。

玄関に飾った秋の食材に毎日子どもたちは目を輝かせています。

中秋の名月が見られる10月1日、めろんぐみさんは小麦粉粘土でお団子作りをしました。

「おだんご!おだんご!」とくるくるまるめて

「できたあ~!」とまんまるになったお団子をそっとお皿の上に乗せていました。

途中からみかんぐみさんも参加。

できたお団子は玄関に飾り、おやつには本物のお団子を食べ、秋を満喫しました。

お知らせはこちらから発信させて頂きます。

子どもはいつも同じ大人に丁寧にお世話をしてもらうことで、安心して食事・排泄・睡眠をし、その方法を学びます。

そしてその関わりの中で、自分が尊重されていることを感じられると遊びや周囲の物事に自ら目を向け関わろうとします。

その自ら遊ぶことで、誰もが生まれ持っている発達するという可能性を広げていくことができます。

- 7:00 延長保育

- 8:30 「おはようございます」

- 9:00 戸外遊び、散歩など (必要に応じ午前睡)

- 10:30 昼食(離乳食)※一人ずつ、または数人で順番に食事します。

「おやすみなさい」 食事が終わったらお布団へ - 14:30 おやつ※一人ずつ、または数人で順番に食事します。

- 16:30 「さようなら」通常保育時間・・・順次降園

- 17:00~ 延長保育

育児で困っていることや心配なこと、その他相談したいことなどありましたら、どんな小さいことでも構いません。保育士に気軽に声をかけて下さい。共に考えていきましょう。

当園では原則として保護者の方に負担をおかけするような活動はいたしません。

事前にご連絡をいただければいつでも園内を見学していただけます。ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

| 【苦情申し出窓口】の設置について |

|---|

| 本園では、社会福祉法82条の規定により、利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えていますことをお知らせします。 本園における苦情受付担当者、苦情解決責任者、及び第三者委員を下記のように設置し、苦情の解決に努めるようにしていきます。 |

| 苦情解決の方法 |

1: 苦情の受付苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。尚、第三者委員に直接苦情をもうし出ることもできます。 2:苦情受付の報告・確認苦情受付担当者が受け付けた苦情解決責任者と第三者委員(苦情申し出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)、に報告します。第三者委員は内容を確認し、苦情申し出人に対して、報告した旨を通知します。 3:苦情解決のための話し合い苦情解決責任者は、苦情申し出人と誠意をもって、話合いを求めることができます。なお第三者委員の立会いを求める事もできます。なお、第三者委員の立会いによる話合いは、次により行います。 4:都道府県「運営適正化委員会」の紹介(介護保険事業者は、国保連。市町村も紹介)本事業者で解決できない苦情は、静岡県福祉サービス運営適正化委員会に申し立てる事ができます。 連絡先: 〒420-8670 静岡県駿府町1-70(社会福祉会館内) 054-653-0840 FAX 054-653-0840 |

4月から6月までの要望・苦情はありませんでした。

1月から3月までの要望・苦情はありませんでした。

10月から12月までの要望・苦情はありませんでした。

7月から9月までの要望・苦情はありませんでした。

4月から6月の要望・苦情はありませんでした。

1月から3月の要望・苦情はありませんでした。

10月から12月までの要望・苦情はありませんでした。

7月から9月までの要望・苦情はありませんでした。

苦情に関する案内はこちらからご報告させて頂きます。